“剃胎毛能讓頭發更密”“刮眉毛會長得更濃”“捏鼻梁能讓鼻子變挺”“發燒用酒精擦身退燒快”……當下,這些帶著“祖傳光環”的說法,正借著算法的東風在短視頻平臺瘋狂傳播。

“是真的嗎?”當“老祖宗育兒智慧”成了流量密碼,無數新手父母在真假難辨的信息里焦慮打轉。不可否認,一些歷經歲月打磨的育兒經驗,凝聚著祖輩們對嬰幼兒生長規律的樸素認知,至今仍具備一定的參考價值,在某些方面為現代育兒提供了有益的思路。

然而,更多所謂的“祖傳秘方”,實則潛藏著巨大的風險。年初,河南新鄉一名9歲男孩因長期受鼻炎困擾,奶奶輕信“蒼耳子煮水治鼻炎”的民間偏方,結果導致孩子中毒、多臟器衰竭。許多“老方子”呈現出的“有效性”,往往只是“幸存者偏差”的結果,在現代醫學高度發達的今天,盲目采信無疑是將孩子的健康置于不確定的風險之中。怎樣才能筑牢科學育兒的堅實防線?

守好關口,給育兒內容裝上“科學濾鏡”。打開短視頻平臺,新手媽媽搜索“寶寶濕疹怎么辦”,可能刷到“母乳涂抹立竿見影” 的視頻;家長焦慮“孩子發燒不退”,“酒精擦身快速降溫”的內容或許接踵而至。只有讓算法為科學守門,才能切斷偏方的傳播鏈條。監管部門可聯合兒科醫學會等權威機構,制定嚴格的審核標準,對涉及健康安全的內容實行“專家預審制”;平臺應切實承擔起內容審核的主體責任,常態化建立“白名單+黑名單”雙軌制,對權威科普賬號優先推薦,對傳播偽科學的賬號直接封號。

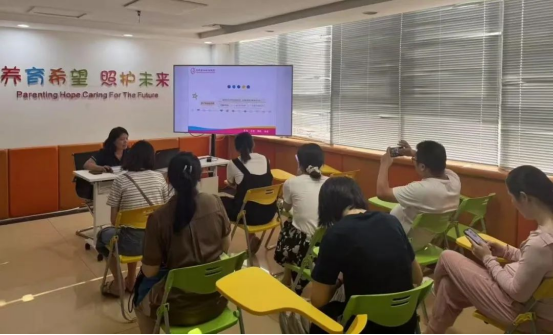

廣泛科普,讓科學育兒飛入“尋常百姓家”。育兒焦慮的根源,往往是科學知識的“最后一公里”沒打通。許多老人堅信“刮眉毛能變濃”,并非固執,而是沒聽過“毛發密度由毛囊數量決定”的科學解釋;有家長輕信“捏鼻梁變挺”,只因不懂“鼻梁高度由遺傳基因決定”的基本常識。當下育兒信息繁雜且碎片化嚴重,奶爸奶媽和帶娃老人迫切需要系統、專業的科學指導。衛生部門可聯合婦聯,在社區設立“育兒科普站”,定期舉辦兒科醫生線下講座;可開發官方育兒APP,整合0-6歲兒童護理、喂養等權威知識,以動畫、短視頻等形式,深入淺出地澄清各類育兒誤區。如,日照婦幼保健院兒童保健科開展育兒學校公益講座,這類貼近群眾的科普活動,正是打通科學育兒“最后一公里”的有效實踐。

現代轉化,推動傳統智慧“老樹發新芽”。傳統方法與科學并非完全對立,比如民間先給嬰兒添加米粉作為輔食的做法,也符合現代營養學中“先強化鐵輔食”的科學要求。對傳統育兒經驗,不應全盤否定,而需用科學驗證其合理性。可由衛健部門牽頭,組織中西醫專家開展“傳統育兒方法驗證項目”,對流傳較廣的育兒說法進行嚴謹實驗評估,為老經驗配把“科學鑰匙”。這個去粗取精、去偽存真的過程,既能保留傳統智慧的精華,又能切實保障孩子的健康安全。

育兒的本質,從來不是在“傳統”與“現代”之間二選一,而是讓經驗在科學的天平上找到精準坐標。對傳統的理性審視,對科學的篤定堅守,恰是當代父母給孩子最好的成長禮物,這比任何育兒偏方都更能滋養生命的成長。(葉韻)(圖片源自網絡)